Das hätte Walther so nie gesagt?

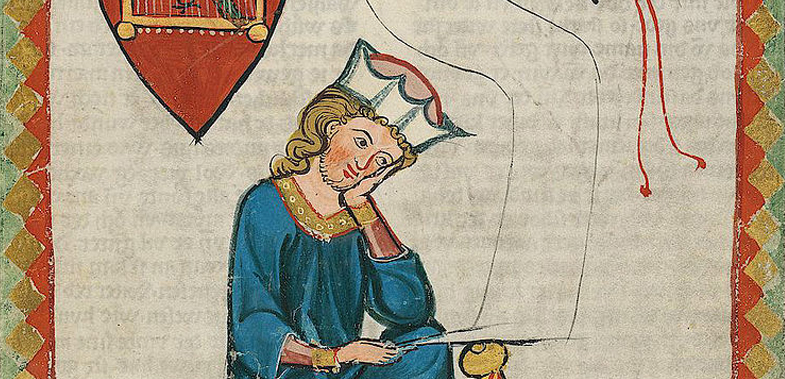

Wenn überhaupt noch der Name eines Lyrikers aus dem Mittelalter im kulturellen Gedächtnis der Gegenwart präsent ist, dann ist es der Walthers von der Vogelweide. Sogar manche seiner Verse sind noch unmittelbar anrührend: Owê, war sint verswunden alliu mîniu jâr! / ist mîn leben mir getroumet, oder ist es wâr? (L 124,1), das ,Lindenlied‘ (Under der linden / an der heide, / dâ unser zweier bette was, L 39,11), vielleicht Herzeliebez vrowelîn (L 49,25) oder vor einigen Jahrzehnten das ,Preislied‘ Ir sult sprechen willekomen (L 56,14), das mit seiner Rühmung deutscher Männer und Frauen als erstes Deutschlandlied vor Hoffmann von Fallersleben bezeichnet wurde. Präsent ist das Bild des über die Zeitläufe nachsinnenden Dichters (Ich saz ûf einem steine, L 8,4), das mit anderen Bildern aus dem Codex Manesse noch vor wenigen Jahren zum Standard-Bildschmuck der deutschen Diele gehörte. Präsent ist das Tandaradei aus dem ,Lindenlied‘ (...).

Grund für Debatten

Dabei ist Walthers Œuvre alles andere als gesichert – das ist der Grund, warum sich immer wieder Fachleute versammeln, um darüber zu streiten. Es gibt für mittelalterliche Dichter keine Erstausgabe; es gibt keine autorisierte Ausgabe letzter Hand; die Lieder waren für den Vortrag bestimmt und konnten für jeden Vortrag variiert werden. Entsprechend vielfältig ist ihre Textgestalt. Greifbar ist sie nur in einer Jahrzehnte nach Walthers Tod einsetzenden handschriftlichen Überlieferung, die in Strophenbestand und Wortlaut teils erheblich divergent ist, wobei man nicht sagen kann, was auf Walther zurückgeht, was auf unterschiedliche Vortragssituationen durch Walther oder einen anderen, was Verderbtheit der Überlieferung ist. Manche Strophen, die in einer Handschrift unter Walthers Namen firmieren, stehen in einer anderen unter einem anderen Namen; einige Verse – z. B. die griffigen Formulierungen über wîp und frouwe – lösten sich ganz von ihrem Autor und gehen anonymisiert in die kollektive Spruchdichtung des Spätmittelalters ein.Dabei war Walther schon bei Zeitgenossen ein berühmter Dichter. Seine Strophen wurden gesammelt. Thomasin von Zerklære, Verfasser einer didaktischen Dichtung ,Der Welsche Gast‘, schreibt seiner politischen Spruchdichtung große Wirkung zu. In Dichterkatalogen wie dem Gottfrieds von Straßburg wird er an der Spitze der Minnesänger genannt. Hugo von Trimberg reimte um 1300 in seinem ,Renner‘ in der Übersicht über die guten alten Dichter:

Her Walther von der

Vogelweide: Swer des

vergêze der tête mir

leide: Alein er wêre niht

rîch des guotes,

Doch was er rîch sinniges muotes.

(Hugo von Trimbrg, Der Renner, V. 1187–1190),

und diesen Ruf behält Walther im späten Mittelalter. Er ist einer der zwölf alten Meister der Dichtkunst, auf die sich noch der Meistersang beruft.

Die Frage nach dem Autor

Es müssen schon früh, vor der Entstehung der großen Sammelhandschriften, Kanonisierungsprozesse eingesetzt haben, gezielte Sammlungen von Liedern und Sprüchen, anfangs möglicherweise mündlich, später vielleicht in Liederbüchern zusammengefasst. Aber erst die großen Handschriften, die Jahrzehnte nach Walthers Tod entstanden, zuerst die Kleine Heidelberger Liederhandschrift (A), dann die Weingartner (B), die Große Heidelberger (Manessische) Handschrift (C) und das Hausbuch des Michael de Leone (E), sind nach Autorencorpora geordnet. Was an Minnesang- und Sangspruch-Überlieferung vorher und lange noch gleichzeitig greifbar ist, ist an einzelnen Themen, nicht aber am Verfasser interessiert, obwohl man manchmal offenbar den Namen kannte. Die Frage nach dem Autor, die hinter dem Titel meines Vortrags steht, ist noch für die Zeit nach Walthers Tod keine vordringliche; es geht um eine kollektive literarische Praxis, den Minnesang, zu dem u. a. auch Walther beitrug; für diese Praxis war es ohne Belang, wenn sich ein Lied an einen falschen Namen heftete, manchmal vielleicht an den Namen eines Vortragenden, der ein Lied eines anderen in seinem Repertoire hatte.| Rechtsgeschichte meets Mediävistik | 26.03.2020 |

| Das Engagement des Dichters für das Recht ist unverkennbar | |

|

Wenn man von Hartmann von Aue und seinen Werken hört, dann denkt man zumeist an die Ritter der Tafelrunde, an Iwein und Erec, an Ritter auf Aventiure, die wegen der Vernachlässigung von gesellschaftlichen Pflichten in Konflikte mit ihren Ehefrauen und ihrem Umfeld geraten. Dass man seine Werke aber auch als zeitgeschichtliches Dokument lesen kann, in dem man der Rechtspraxis seiner Zeit auf die Spur kommen kann, das zeigt der folgende Artikel von Professorin Ruth Schmidt-Wiegand aus dem „Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte“, den wir hier für Sie bereitgestellt haben: mehr … |

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts ändert sich das. Aber auch dann geht es nicht um den individuellen Verfasser. Man will Namen und Werk der berühmtesten Träger des Minnesangs festhalten. Eine typische Erscheinungsform dieses rudimentär literaturgeschichtlichen Interesses ist der Dichterkatalog, der eine blühende literarische Praxis bezeugt, für die eine Reihe illustrer Namen steht. Erst der Eintrag der Grabschrift Walthers ins Hausbuch des Michael de Leone spiegelt eindeutig ein Interesse an der empirischen Person.Die Kanonisierungsprozesse führten nicht zu deckungsgleichen Ergebnissen, weder was den Wortlaut einer Strophe betrifft, noch Strophenzahl und Strophenfolge noch Zuweisung an einen bestimmten Autor; hinzukommt Textverderbnis im Überlieferungsprozess. Anstelle des Autors und seines Œuvres liefern uns die Sammelhandschriften, wie die neuere Forschung sagt, Autorkonkretisationen, d. h. das, was der Verfasser einer Handschrift (oder einer seiner Vorgänger) als Bild eines Autors bei seiner Auswahl von Liedern und Sprüchen zugrunde legte. Das unterscheidet sich z. T. erheblich in den einzelnen Handschriften. Diese Autorkonkretisationen sind weder eindeutig und scharf umrissen (indem z. B. beim Sammeln neues Material hinzukam), noch sind sie in der gesamten Überlieferung gleich. Der Autor Walther von der Vogelweide bildet sich gewissermaßen erst in der Rezeption aus.

Vom Autorenprofil zur New Philology

Man hat erst begonnen, solche Autorkonkretisationen anstelle des Autors zu untersuchen. Natürlich wird man fragen müssen, ob sich denn nicht ein Gemeinsames hinter verschiedenen Konkretisationen abzeichnet und worin es besteht. Schließlich müssen ja verschiedene Strophen unter Walthers Namen umgelaufen sein, die unterschiedliche Konkretisationen allererst erlaubten. Trotzdem ist dieses Gemeinsame unterschieden von jener Autorpersönlichkeit, als die man Walther seit dem 19. Jahrhundert zu erfassen suchte. Diese unterstellt ein neuzeitliches Konzept von Autorschaft. Man sah die einzelnen Handschriften als – vielleicht verderbte oder jedenfalls unvollkommene – Bruchstücke eines geschlossenen Œuvres an, das auf die Autorpersönlichkeit Walther zurückgeht und diese spiegelt. So konnte man Abweichungen in den Handschriften beseitigen (,das klingt mehr, das klingt weniger nach Walther‘), Unstimmigkeiten ausgleichen (,Walther hätte nie so gesagt, sondern . . .‘), Unechtes ausscheiden (,das passt nicht zu Walther‘) und so ein Autorprofil erstellen, das sein Pendant in einem von angeblichen Verderbtheiten gereinigten Werk hat. Der Konnex zwischen Autor und Werk wurde anfangs noch verstärkt, indem man bestimmte Teile dieses Werks bestimmten Lebensphasen des Verfassers zuordnete, das Werk also als Quelle der Biographie benutzte. Auch noch nachdem der Versuch einer biographischen Unterfütterung der Werkgeschichte als haltlose Spekulation aufgegeben wurde, rechnete man mit einem Autorprofil, das erlaubte, Echtes von Unechtem zu scheiden, die ,richtige‘ Strophenfolge festzulegen, den authentischen Wortlaut zu erstellen. Inzwischen ist man skeptisch gegenüber solchen Rekonstruktionsversuchen; man schaffe dadurch Texte, die so nirgendwo überliefert sind. Gefördert durch Überlegungen der sog. New Philology rücken die handschriftliche Überlieferung und ihre Varianz ins Zentrum der Aufmerksamkeit; sie erhalten Vorrang vor irgendwelchen textkritischen Wiederherstellungsversuchen.

Das bedeutet Abschied von hergebrachten Autorbildern, wie sie sich mit Walther verbinden.

Wenn Sie mehr zu Walther von der Vogelweide erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen den Band „Wolfram-Studien XXVI“, der im August 2020 im ESV erscheint.

|

Wolfram-Studien XXVI Herausgegeben von Prof. Dr. Ricarda Bauschke und Dr. Veronika Hassel in Verbindung mit Prof. Dr. Franz-Josef Holznagel und Prof. Dr. Susanne Köbele

|

(Ln/MD)

Programmbereich: Germanistik und Komparatistik