Das Paradies auf Erden: Religiösität und Weltlichkeit in Minnereden

Den Besonderheiten frühneuzeitlicher Vorstellungen von paradiesischen Orten – im Jenseits oder Diesseits – widmen sich die Beiträgerinnen und Beiträger des neuen Beihefts der Zeitschrift für deutsche Philologie „Paradiesgemeinschaften“, herausgegeben von Tilo Renz, Hannah Rieger und Julia Weitbrecht. Sarah Rose stellt sich in ihrem Beitrag die Frage, in welchem Zusammenhang Paradiesallusionen und Minnegemeinschaften in mittelhochdeutschen Minnereden stehen.

ES WAS EIN IRDISCH PARADEIS

Paradiesallusionen und Minnegemeinschaften in den mittelhochdeutschen Minnereden

III. Der Krautgarten (B500)

Das erste zu betrachtende Beispiel ist die Minnerede „Von ainem wurtzgarten“. Hier reitet der Erzähler zur Jagd in einer nahegelegenen Aue aus (v. 1 f.). Als er seinen Hunden durch die Aue folgt, findet er eine Hecke, die einen Garten umgibt (v. 10–15), der recht als ein hertz geschaffen ist, / also was es mit eken drein (v. 18 f.). Die Neugier des Ichs ist geweckt, es versucht vergeblich durch die Hecke zu schauen (v. 23 f.) und sucht erfolglos nach einem Eingang (v. 25–28). Stattdessen findet es eine weinende, in schwarz gekleidete Frau in der Wildnis sitzen (v. 30 f.), die es nach dem Grund für ihre Klage fragt. Die Frau erklärt: der würtzgarten, der ist mein (v. 50), und darin wohnten mit ihr Frau Ehre, Frau Treue, Frau Staete und Frau Minne (v. 51 f.). […]

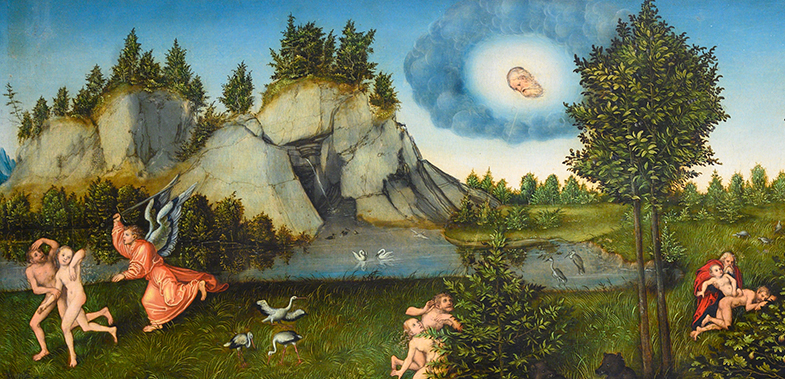

Doch obwohl die wichtigsten Tugenden für ein erfülltes Leben vertreten waren, war die Gemeinschaft noch nicht vollständig: Im Garten sei immer nur grünes Gras gewachsen, bis die Tugenden der Dame rieten, nach einem Gärtner zu suchen, der dafür sorgen sollte, dass edle Kräuter darin wachsen würden (v. 54–61). Die Dame hätte schließlich einen interessierten Gärtner gefunden und ihm den Garten anvertraut. Unter seiner Pflege gedieh der Garten: Es was ein irdisch paradeis (v. 71). Es seien zahlreiche Pflanzen darin gewachsen, wie Wolgemuet (v. 74), Vergissmeinnit (v. 78), Augentrost (v. 81) und Gedenkanmich (v. 87). Der Garten habe das ganze Jahr geblüht und auch der Winter habe ihm nichts anhaben können (v. 91–93).

Wäre die Darstellung als Garten, in dem die Jahreszeiten keinen Einfluss haben, nicht schon Hinweis genug, wird es durch die konkrete Bezeichnung der Dame als irdisch paradeis augenscheinlich, dass eine eindeutige Nähe zum Irdischen Paradies besteht. Hier findet das Motiv des Gartens Verwendung, um einen paradiesartigen Ort entstehen zu lassen und wird ergänzt durch die Elemente des ewigen Frühlings und der zahlreichen Blumen, welche auch die Ideallandschaft kennzeichnen. An dieser Stelle wird das hortus conclusus-Motiv besonders konsequent umgesetzt, indem der geschlossene Garten nicht vom Sprecher-Ich zu betreten ist und die umliegende Hecke jeglichen Blick hinein verhindert. […]

Das könnte Sie auch interessieren:

| Auszug aus: Sündenerkenntnis, Reue und Beichte (Sonderhefte zur ZfdPh) | 26.10.2022 |

| Confessio – remissio – satisfactio: Die Beichte in mittelalterlicher Literatur | |

|

Heutzutage haben sich viele Menschen von der Kirche entfremdet und können mit traditionellen Handlungen wie der Beichte nicht mehr viel anfangen. Die Beichte, wie wir sie heute kennen und die immer noch eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche ist, hat allerdings erst im 12. Jahrhundert ihren festen Platz als religiöses Ritual eingenommen. mehr … |

Jedoch erfahren der Sprecher und auch die Rezipient*innen der Rede von der einstigen Idealität des Gartens nur in der Retrospektive. Die Dame erzählt nämlich weiter, dass Dornen und Unkraut in Form von Wermuet (v. 102) und Nesselkrawt (v. 106) die schönen Pflanzen überwuchert und den Garten zerstört hätten. Die Dame setze nun alles daran, dass zumindest die umzäunende Hecke noch grünt, damit niemand den schlechten Zustand des Gartens von außen einsehen kann (v. 113–116). Das Ich erkundigt sich, ob es nicht die Schuld des Gärtners sei, dass der paradiesgleiche Garten so verkommen ist (v. 125). Die Dame erklärt, dass neben der Unachtsamkeit des Gärtners vor allem Schlangen an der Vernichtung des Gartens Schuld seien: Di tuent darnach von art belangen: / Wo in Wolgemuet wirt kunt, / Das verderbent se gar zustund (v. 132–134). Die Dame beklagt, dass diese Schlangen guete frucht (v. 147) und alles Gottgefällige auf der Welt zerstören. […]

Wäre die Nähe zum christlichen Paradies nicht schon deutlich genug, wird sie durch die Schlangen, die den Ort zerstörten und die Vertreibung der darin befindlichen Personen noch eindeutiger. Analog zur Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies nach der Verführung durch die Schlange vernichten die Schlangen auch die dortige Gemeinschaft und vertreiben selbst die Besitzerin aus ihrem Garten. Einzig Frau Ehre wohnt noch darin, doch auch sie wird von den Schlangen mit falsche[m] atem (v. 173) angezischt (v. 172 f.). Doch anders als das christliche Paradies scheint der Garten der Dame nicht endgültig verloren: Das Sprecher-Ich befindet, es sei noch früh im Jahr und die Dame solle sich einen neuen Gärtner suchen, der das Unkraut aus dem Garten jätet. […]

Hier weicht die Darstellung des hiesigen Gartens von seiner Analogie zum Garten Eden ab, denn diese Bemerkung deutet daraufhin, dass der Garten wieder restituiert, die Natur wieder ideal und auch die Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Mehr noch, es entsteht auf diese Weise eine ganz eigene Paradieskonzeption, in der sowohl Einfluss auf die Gestaltung des Gartens als auch auf die Zusammensetzung der dortigen Gemeinschaft möglich wird. Gerade die Bewohner*innen werden unmittelbar durch das Verhalten der Besitzerin bzw. sie selbst ausgewählt. Dabei wird besonders evident, wie wichtig die Zusammenkunft im Paradiesgarten für die Gesamtaussage des Textes ist: Nur wenn die Gemeinschaft vollständig ist und sich zusammen im Garten aufhält, erblüht dieser und die Dame führt ein erfülltes Leben.

------------------------------------------

Ist Ihr Interesse geweckt und wollen Sie mehr über mittelalterliche Paradiesvorstellungen lesen? Dann können Sie das Beiheft hier bei uns erwerben.

| Die Herausgebenden: |

| PD Dr. Tilo Renz ist Privatdozent an der Freien Universität Berlin; er habilitierte sich mit einer Arbeit zu utopischen Entwürfen des späten Mittelalters und hatte Gast- und Vertretungsprofessuren an der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Universität zu Köln inne. Dr. Hannah Rieger wurde mit einer Arbeit zu spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tierepen promoviert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg. Prof. Dr. Julia Weitbrecht ist Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln und beschäftigt sich mit religiösen Textkulturen des Mittelalters. |

|

Paradiesgemeinschaften Raumzeitliche und soziale Aspekte von Paradiesdarstellungen in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit Herausgegeben von Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht Paradiesische Orte der Bibel wie der Garten Eden und das Himmlische Jerusalem haben im Mittelalter die Imagination angeregt und eine vielfältige Darstellungstradition ausgebildet, die bis in die Gegenwart nachwirkt. Der paradiesische Sehnsuchtsort bildet dabei einen konkreten oder ideellen Fluchtpunkt, der Reflexionen alternativer spatialer, temporaler wie sozialer Ordnungen hervorbringt. Der Band nimmt die Spezifika mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Entwürfe von paradiesischen Orten mit Schwerpunkt in der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in den Blick. Die einzelnen Beiträge untersuchen jeweils die Bedeutung von Paradiesvorstellungen für die Konzeption alternativer Räume, Zeiten und Gemeinschaften. Hier werden je unterschiedliche Rekombinationsmöglichkeiten von Paradieselementen sichtbar, die die Durchlässigkeit und gegenseitige Bezüglichkeit raumzeitlicher und sozialer Aspekte von Paradiesvorstellungen belegen.

|

Programmbereich: Germanistik und Komparatistik