„... dass die Revolution als etwas den Deutschen Ur-Fremdes dargestellt wird“

Er umfasst Reflexionen über revolutionäre Ereignisse und über die Wirkung auf die deutschsprachigen Gesellschaften aus philologischer, philosophischer, kultur- und kunstwissenschaftlicher Perspektive. Im Mittelpunkt steht der Zeitraum zwischen der Novemberrevolution 1918/19 und der Studentenbewegung 1968: Die Beiträge zeichnen entweder übergreifende Entwicklungen und Parameter dieser das 20. Jahrhundert prägenden Ereignisse nach, oder widmen sich in Einzelstudien herausragenden Figuren und Texten dieser Jahrzehnte. So finden sich u.a. Ausführungen zur Rolle von Erich Mühsam während der Novemberrevolution, zum Verhältnis von Dada Berlin zur Novemberrevolution, zur politischen Lyrik 1918 und 1968, aber auch zur Rhetorik auf Transparenten und Spruchbannern der 68er-Bewegung und zum politischen Theater von Milo Rau.

Lesen Sie zu im Folgenden einen Auszug aus Valérie Carrés (Sorbonne Université, Paris) Beitrag „Es gibt (k)eine Revolution im Film der Weimarer Republik“:

--------

1. Einleitung

Im Katalog zur 2019 von der Deutschen Kinemathek Berlin organisierten Ausstellung Kino der Moderne heißt es:„Wie keine andere Kunstform rezipiert und befördert der Film den Zeitgeist der Moderne: Mode und Sport, Mobilität und urbanes Leben, Genderfragen und das Entstehen der Psychoanalyse, aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs spiegeln sich im Kino der Moderne.“ (Jaspers/Schaefer 2019: 20)Zu den größten und wichtigsten Folgen des Ersten Weltkriegs gehört zweifellos die deutsche Revolution, die der Monarchie ein Ende setzte und zum ersten Mal in Deutschland die Entstehung einer Republik ermöglichte. Auffällig ist hierbei, dass das Thema im deutschen Film so gut wie abwesend zu sein scheint. Jörg Schöning hat kürzlich gezeigt, dass einige Filme über den Umweg der Französischen Revolution auf die deutsche Situation anspielen:

„Diese Filme kommentierten im historischen Gewand die fortschreitende Rechtsentwicklung der Weimarer Republik, gaben Auskunft über Einstellungswechsel innerhalb der Filmindustrie und im Publikum. Gräben und Brüche, die sich durch soziale Schichten und politische Lager zogen, wurden auch auf der Kinoleinwand deutlich […]. Solch eine Funktionalisierung der Geschichtsschreibung zum Zweck der jeweils eigenen ideologischen Legitimierung und Durchsetzung ließ – vorgeblich zu Unterhaltungszwecken – Filme mit besonderen Vorlieben für spezifische Stoffe und Epochen, Protagonisten und Genres entstehen. Von Geschichte handelten die historischen Spielfilme des Weimarer Kinos freilich auch, doch spielten Gegenwartsfragen eine mal mehr, mal weniger offensichtliche Rolle.“ (Schöning 2018: 14)Es wird geschätzt, dass etwa 80 % der gesamten Stummfilmproduktion verschollen sind. Wenn man also aufgrund der heute erhaltenen Filme schlussfolgert, dass die deutsche Revolution nicht thematisiert wird, so muss man auch hinzufügen, dass dieser Befund womöglich unvollständig ist. Vorreiter bei der Erforschung dieser Thematik ist der Potsdamer Filmhistoriker Philipp Stiasny, der mehrere Aufsätze zur Darstellung des Ersten Weltkriegs im Film veröffentlicht hat, wobei er auch immer wieder auf die unmittelbare Nachkriegszeit, auf den sogenannten „Bruderkrieg“ eingeht. Stiasny hat schon 2003 auf etliche verschollene Filme aufmerksam gemacht und dabei auf das kurzlebige Genre der „antibolschewistischen“ Filme hingewiesen (cf. Stiasny 2003). In einem 2010 veröffentlichten Aufsatz konzentriert er sich vor allem auf Joseph Delmonts Film Die entfesselte Menschheit aus dem Jahr 1920, der in seiner ursprünglichen Form ebenfalls verloren ist. Zu Delmonts Film schreibt er: „Die entfesselte Menschheit is the only surviving fiction feature film that depicts the Spartacus uprising in Berlin. It is both a typical example of the subgenre of anti-Bolshevist films and an exception.“ (Stiasny 2010: 59)

Im Folgenden möchte ich jedoch auf drei weitere Filme eingehen, die ebenfalls auf die deutsche Revolution hinweisen. Davon ist nur einer, in verstümmelter Form, erhalten: Der Tod des Großfürsten von Richard Eichberg (1921). Die anderen beiden Filme sind verschollen. Es handelt sich um Tod aus Osten (Martin Hartwig, 1919) und Irrwahn (Hans Werckmeister, 1919). Parallel dazu möchte ich zwei weitere Filme heranziehen, die heute zum Kanon des Weimarer Films gehören: Nerven (Robert Reinert, 1919) und Metropolis (Fritz Lang, 1927).

Auch wenn die Revolution hier nicht als solche gezeigt wird, fällt auf, dass immer wieder Bezug auf Ereignisse, Reden oder Bilder genommen wird, die damals dem Zuschauer präsent gewesen sein müssen. Demzufolge können diese scheinbar vom unmittelbaren historischen Kontext losgelösten Filme als indirekte Darstellung der erst kurz zurückliegenden Ereignisse gedeutet werden. Um dies nachzuweisen, möchte ich im Folgenden sowohl auf Anspielungen, die auf konkrete Ereignisse verweisen, als auch auf Leitmotive eingehen.

| Das könnte Sie auch interessieren! | 24.09.2021 |

| Kino als „Ort des kollektiven Erlebens“ | |

|

Eine diachrone Betrachtung der französischen Filmgeschichte von der Stummfilmzeit bis ins 21. Jahrhundert offenbart nicht nur technische Fortschritte. Sie bietet ebenso einen Einblick in die sozialgeschichtliche Entwicklung eines Landes, das Kino, wie wir es heute kennen, erst ermöglicht hat. Im Erich Schmidt Verlag erscheint nun ein Sammelband, in dem sich 35 Autorinnen und Autoren mit den „Klassikern des französischen Kinos in Einzeldarstellungen“ auseinandersetzen. Wir haben mit den Herausgebern Prof. Dr. Ralf Junkerjürgen, Prof. Dr. Christian von Tschilschke und Prof. Dr. Christian Wehr gesprochen. mehr … |

2. Tod aus Osten und die Januarkämpfe

Zunächst fällt ins Auge, dass die erörterten Geschichten der drei Filme in Russland spielen, was von der damaligen Verunsicherung angesichts der revolutionären Bewegung in Deutschland und der Angst vor der „Bolschewisierung“ der Verhältnisse in Deutschland zeugt. In der Begründung für das Vorführverbot von Tod aus Osten heißt es:„Die Kammer war der Ansicht, dass die Hersteller des Bildstreifens zweifellos bemüht gewesen wären, nachdrücklich und eindringlich die Gefahr eines bolschewistischen Einfalls zu schildern. […] Die Kammer war aber auch der Ansicht, […] dass die vielfachen Schilderungen des Grauens, die Darstellung von Plünderungen, der Hinrichtung von Gefangenen, von wüster und brutaler Gewaltherrschaft allzu nah und allzu deutlich an Ereignisse erinnern, die im Gedächtnis jedes Lebenden bewahrt sind, und an die zu rühren in dem staatshaltendem [sic] Sinne der öffentlichen Ordnung gefährlich und verderblich ist.“ (Filmprüfstelle Berlin, 25.10.1920: 4–5)Man merkt, wie sehr einerseits darauf bestanden wird, dass es sich hier um die Darstellung bolschewistischer, sprich sowjetischer Verhältnisse handelt. Andererseits aber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die dargestellten Geschehnisse der deutschen Wirklichkeit sehr bzw. zu ähnlich sind, als dass man eine Vorführung zulassen könnte. Grund dafür ist wohl, dass in Tod aus Osten kaum verschleiert auf die Besetzung des Zeitungsviertels im Januar 1919 angespielt wird.

[...]

Die Fachpresse begrüßt einstimmig die antibolschewistische Haltung des Films und setzt die darin geschilderten Ereignisse mit denen in Deutschland gleich. Auffällig ist aber, dass die aufrührerischen Kräfte, die sich durchsetzen und Terror und Gewalt walten lassen, mit dem Osten verbunden werden. Dies entspricht einem allgemeinen Vorurteil, das vor allem in rechten Kreisen verbreitet, jedoch auch bis in die Regierungskreise vorgedrungen war. So erklärte Philipp Scheidemann einen Tag nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in einer Rede:

„Bei Frau Luxemburg, einer hoch begabten Russin, die pro forma einen deutschen Arbeiter geheiratet hatte, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben und sich dadurch vor einer Ausweisung zu schützen, ist mir der Fanatismus begreiflich, nicht aber bei Liebknecht, dem Sohn Wilhelm Liebknechts, den wir alle verehrten und noch verehren.“ (Vorwärts, 17.1.1919: 3)Im Gegensatz dazu wird ein durchaus positives Licht auf die Verhältnisse in Deutschland geworfen, wo Arbeiter und Arbeitgeber Hand in Hand zum Wohl aller arbeiten würden. Man erkennt hier unschwer die sozialdemokratische Vorstellung von Revolution, bei der eine funktionierende Wirtschaft gesichert werden sollte. Daraus kann man schließen, dass die Filmproduzenten zwar antibolschewistisch eingestellt waren, dass sie aber zumindest am Anfang der Weimarer Zeit regierungstragend waren.

[...]

5. Schluss

All den hier besprochenen Filmen gemeinsam ist die Tatsache, dass die Revolution als etwas den Deutschen Ur-Fremdes dargestellt wird. Es grenzt an Schizophrenie, wenn man bedenkt, dass z. B. in Tod aus Osten kaum verschleiert die Januarkämpfe dargestellt werden, und doch diese Ereignisse im Film so dargestellt werden, als würden sie sich in Russland bzw. in den Baltischen Staaten abspielen. Diese Filme verstehen sich alle als Warnung, zumindest wurden sie so aufgenommen, gegen den Bolschewismus, und das heißt ja auch gegen den Spartakismus, der überall etwas verkürzt mit dem Bolschewismus gleichgesetzt wird. Dies erklärt auch, warum immer wieder auf die Ikonografie der Dolchstoßlegende zurückgegriffen wird (siehe Abb. 2 und 3). Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, diese Filme als nur antirevolutionär zu bezeichnen. Gerade in Der Tod des Großfürsten wird der Aufstand der Bauern durch die Handlung und die Grausamkeit des Großfürsten nachvollziehbar.Am deutlichsten belegen die Filme vielleicht, dass die deutsche Filmindustrie das Thema gerne behandelt hätte – dafür spricht z. B. die Bewerbung der Filme unter dem Oberbegriff „Der große Revolutionsfilm“ – sich aber schwertat mit der direkten Darstellung dieser deutschen Revolution. Hier nahm man lieber den Umweg über die französische bzw. bolschewistische Revolution, auch wenn jedem klar war, dass die deutsche gemeint war.

-------------------------

Sie möchten weiterlesen? Den Band können Sie über den Buchhandel oder hier über unseren Shop beziehen.

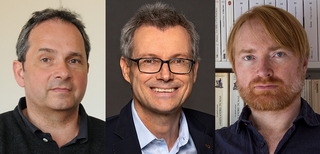

| Die Herausgeberinnen |

| Teresa Cañadas García promovierte in Deutscher Philologie (Deutsche Literatur) an der Universidad Complutense zu Madrid. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universidad Complutense zu Madrid und ist Direktorin des Masters für Interkulturelle Europastudien. Forschungsschwerpunkte: Exilliteratur, Deutsch-Spanische Beziehungen, Kinder- und Jugendliteratur, Deutsch als Fremdsprache. Carmen Gómez García ist Professorin für Deutsche Philologie und Übersetzung und Direktorin des Masters für Literarische Studien an der Universität Complutense zu Madrid. Sie arbeitet als literarische Agentin in Madrid und übersetzt ins Spanische (W. G. Sebald, Elfriede Jelinek, Stefan George, Marcel Beyer, Gustav Regler u.a.). Als Gastdozentin lehrt sie an der Karl-Ruprecht-Universität in Heidelberg. Forschungsschwerpunkte: Moderne und Avantgarde im deutschsprachigen Raum (1890-1933); Rezeption deutschsprachiger Literatur in Spanien, literarisches Übersetzen. Linda Maeding promovierte in Komparatistik und Deutscher Philologie an den Universitäten Mainz und Barcelona. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universidad Complutense de Madrid und Habilitandin an der Universität Bremen mit einem DFG-Projekt zu Utopie und Gemeinschaft. Forschungsschwerpunkte: Exil und Diaspora, Literatur und Holocaust, Literaturtheorie, Utopiegeschichte. |

Programmbereich: Germanistik und Komparatistik