Von Herrschaftszeichen und Krönungsinsignien

Wir haben einen Auszug aus dem Beitrag „Reichsapfel“ von Prof. Dr. Heiner Lück für Sie vorbereitet, der in der 30. Lieferung des „Handwörterbuchs zur deutschen Rechtsgeschichte“ erschienen ist:

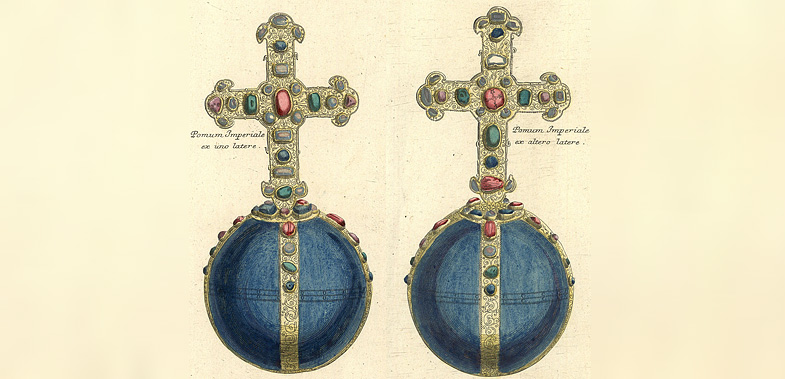

Reichsapfel

Der R. ist eines der wichtigsten und vornehmsten Herrschaftszeichen. Er gehört zum obligatorischen Kernbestand der Krönungsinsignien. In monarchisch verfassten Staaten ist er in diesem Ensemble noch heute in Gebrauch (zuletzt als Sargauflage bei dem Staatsbegräbnis für Elisabeth II., Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, am 19.09.2022).

Seit der Antike findet sich der R. als Kugel mit oder ohne Figur obenauf (Kreuz u.a.). Er geht auf die römische Sphaira (Globus) zurück, welche die römischen Kaiser auf vielen bildlichen Darstellungen (Münzen, Reliefs u.ä.) in der einen Hand halten (in der anderen oft ein Zepter, eine Siegesgöttin, eine Lanze o.ä.). Als Globus verkörpert dieses Symbol die kosmologische Herrschaft Roms. Vom Römischen Reich und dessen Kaisern wurde der R. in das westliche christliche Kaisertum übernommen. Im Byzantinischen Reich gebrauchte man dieses Herrschaftszeichen in betonter Kontinuität und in Anknüpfung an die antiken römischen Kaiser (vgl. z.B. Elfenbeinrelief mit Kaiserin Ariadne, um 500 – vgl. Koenen). In spätrömischer (christlicher) Zeit ist ein Kreuz dem R. aufgesetzt worden. In dieser Gestalt symbolisierte der R. die christlich-kaiserliche Herrschaft über die Welt bzw. den darauf erhobenen Anspruch bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806. Seit Karl d. Kahlen (wahrscheinlich Auftraggeber der Metzer Reiterstatuette Karls des Großen mit R., um 870) gehört der R. zu den Reichsinsignien des römisch-fränkischen/deutschen Kaiserreiches (Heuschkel, 33). Kaiser Otto I. führt den mit einem Kreuz bekrönten Globus (R.) auf seinem dritten Kaisersiegel als Insignie neben dem Langzepter (Späth). Ein bislang nicht hinreichend gedeuteter, mit 19 Kugeln gefüllter Reif in der rechten Hand einer sitzenden Herrscherfigur (Kaiser Otto I. ?) im Magdeburger Dom („Thronendes Paar“) aus dem 13. Jh. ist als Sphaira (R.) angesprochen worden (Brandl, 124–129).

In der Schatzkammer zu Wien werden zwei R. aufbewahrt: der R. des Heiligen Römischen Reiches (um 1200) und der R. des Kaisertums Österreich (zwischen 1612 und 1617; siehe Distelberger). Der R. des Heiligen Römischen Reiches besteht aus einer mit Goldblech umkleideten Harzkugel mit einem darauf angebrachten, mit Edelsteinen besetzten goldenen Kreuz. Er ist wahrscheinlich für Kaiser Heinrich VI. oder Kaiser Otto IV. angefertigt worden (Pleticha, 79). Die Gesamthöhe beträgt 21 cm (Trnek, 171). Der R. diente neben anderen Reichsinsignien öffentlichen Inszenierungen des Reiches anlässlich von Königswahlen, Krönungen, Hoftagen und sonstigen feierlichen Reichsversammlungen. Seit der Goldenen Bulle von 1356 (Kapitel 22 und 26) war reichsgesetzlich festgelegt, dass der Pfalzgraf bei Rhein als Kurfürst den R. auf einer bestimmten Position des Reichsaufzugs sichtbar trägt. Daher war der R. Bestandteil des kurfürstlich-pfalzgräflichen Wappens. Der heraldische Kurhut aller Kurfürsten war mit einem kleinen R. bekrönt (Scheibelreiter, 110 f.).

Die Augsburger Reichsmünzordnung von 1559 schrieb als Münzbild der Reichsmünzen den Reichsadler mit dem R. in dessen Mitte vor (hier auch die erste wörtliche Erwähnung: reichs-apffel – DRW).

Die Krönungsinsignien (auch „Kronjuwelen“) der Königreiche Böhmen, England, Frankreich, Polen, Ungarn u.a. sowie der Kaiserreiche Russland und Byzanz, Frankreich, des Kaisertums Österreich u.a. umfassen ebenfalls einen oder mehrere R. Analoges trifft auf mehrere Königreiche des Deutschen Bundes und des Deutschen Reiches (1871–1918) zu ( Preußen, Bayern). Deren Kronen und jene der Königreiche Hannover und Württemberg bekrönte je ein kleiner R., wohl als Zeichen der ehemaligen Stellung dieser Territorien als Kurfürstentümer im Heiligen Römischen Reich. [...]

----------------------------------------------------------------------

Falls Sie neugierig geworden sind: Die aktuelle 31. Lieferung und alle 30 vorher erschienenen Lieferungen können Sie hier bei uns bestellen.

Das Handwörterbuch liegt zudem auch als Datenbank vor, sodass Sie auch bequem online recherchieren und lesen können. Fragen Sie Ihre Bibliothek nach einer Campus-Lizenz!

Programmbereich: Rechtsgeschichte