Wechselwirkungen zwischen Literatur im herkömmlichen Sinn und dem Internet als Universalmedium

Lesen Sie hier einen Auszug zum Thema „Literatur und Internet“:

Das zweifellos wichtigste und vielfältigste Medium mit der größten Reichweite ist das Internet. Im Folgenden soll anhand von zwei Beispielen gezeigt werden, welche Wechselwirkungen zwischen Literatur im herkömmlichen Sinn und dem Internet als Universalmedium möglich sind. [...]

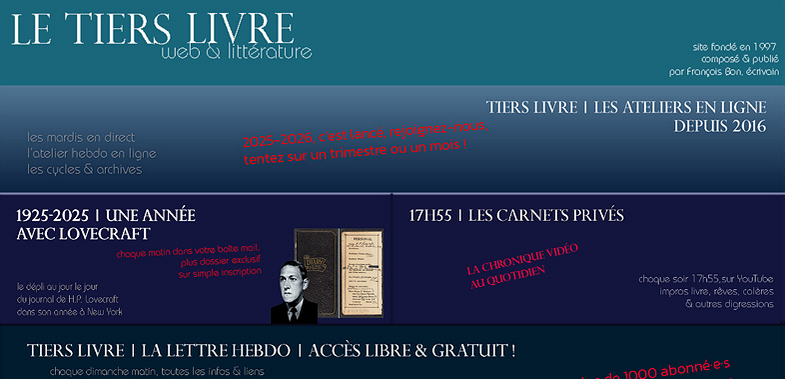

Das erste Beispiel ist der 1953 geborene Autor François Bon, der seit den Achtzigerjahren in der französischen Literaturszene präsent ist. Er ist der Verfasser von Büchern wie Sortie d’usine (1982), C’était toute une vie (1995), Paysage Fer (2000) oder Daewoo (2004). [...] Besonders einschlägig ist er im vorliegenden Zusammenhang, weil er im Jahr 1997 eine Webseite eingerichtet hat, die den auf Rabelais anspielenden Namen „Le Tiers Livre. web & littérature“ trägt. Auf dieser Seite finden sich – neben zahlreichen anderen Verweisen auf Bücher, Institutionen und Ereignisse der Literatur – Rubriken und Einträge, welche Bons Arbeit als Schriftsteller aus multimedialer Perspektive umrahmen und ergänzen.

Am Beispiel seines Buches Paysage Fer (2000) soll das Verhältnis zwischen geschriebenem und publiziertem Text und der multimedialen Präsenz dieses Buches auf der Webseite untersucht werden. Wie der Autor mitteilt, verdankt das Buch seine Entstehung einer durch seine berufliche Situation bedingten regelmäßigen Zugfahrt zwischen Paris und Nancy. Diese Zugfahrt bildet die Basis und Voraussetzung einer Wahrnehmung, deren Flüchtigkeit in eine textuelle Gestalt verwandelt werden soll. Im Text selbst finden sich Spuren dieser Genese: In Form von Notationen setzt der Autor sich das Ziel, die momenthaften, flüchtigen visuellen Wahrnehmungen, die sich von Mal zu Mal durch Wiederholung anreichern, als solche zu vertexten. Dabei soll der jeweils erste Eindruck maßgeblich sein. Im Text wird darauf insistiert, dass es nicht erlaubt sein soll, das einmal Geschriebene zu verändern [...]. Mit dieser Verwandlung flüchtiger Wahrnehmungen in einen Text schließt François Bon an die Ästhetik der Moderne seit Baudelaire und Proust an und verwendet als Basis seiner Wahrnehmung das emblematische Verkehrsmittel des Industriezeitalters, welches wie auch die Photographie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand: die Eisenbahn. In seinem Buch manifestiert sich somit ein (medien)historisches Bewusstsein. [...] Die in Paysage Fer versprachlichten Beobachtungen beziehen sich auf eine Landschaft, welche seit dem 19. Jahrhundert ein Zentrum der Industrialisierung war, im Jahr 2000 aber deutliche Spuren der Deindustrialisierung aufweist und somit im Niedergang begriffen ist: Es ist die Rede von „maisons délaissées“ (Paysage Fer, 39) [„verlassenen Häusern“] und „bâtiments désaffectés“ (43) [„stillgelegten Gebäuden“]. Damit erfasst der Blick des Autors eine soziale Wirklichkeit, welche auf höchst originelle Art und Weise zur Darstellung gebracht wird. Der Roman kann als eine Synthese aus realistischer Darstellung und avantgardistischer Erzähltechnik betrachtet werden. [...]

Das zentrale Merkmal von Paysage Fer ist die Fokussierung auf das vom Fenster des Zuges aus Sichtbare, welches aufgrund der Fahrtgeschwindigkeit durch einmalige Betrachtung nur unzureichend erfasst werden kann. Erst durch die häufige Wiederholung der Fahrt setzt sich nach und nach ein genaueres Bild von der Außenwelt zusammen. Da diese Außenwelt, die zum eigentlichen Gegenstand des Textes wird – denn eine Handlung im traditionellen Sinne kommt nicht vor – , nicht zureichend erfasst werden kann, ist der Erzähler gezwungen, sich auf sich selbst zurückzuwenden und seinen eigenen Beobachtungsvorgang zu thematisieren. Die Beobachtung der Außenwelt verbindet sich demnach mit einer Selbstreflexion des Textes. In solchen Selbstbeschreibungen berichtet der Erzähler von der Art und Weise, wie sein Gedächtnis sich durch die wiederholten flüchtigen Beobachtungen langsam anreichert und wie dieses angereicherte Gedächtnis dann in Schrift überführt wird. Dabei erfasst ihn auch gelegentlich der Wunsch, einige der vom Zug aus beobachtbaren Orte mit dem Auto aufzusuchen, um Genaueres über sie zu erfahren. Diesen Wunsch allerdings verwirft er wieder, denn, so sagt er, man würde doch an Orten wie etwa Vitry-le-François, Toul oder Sorcy nichts anderes finden als das, was einem schon von solchen, die man gut kenne, vertraut sei, „comme si la règle du jeu, que cela surgisse et cesse, était justement ce qui vous produisait le visible en le retranchant du même coup“ (Paysage Fer, 48) [„als wäre die Spielregel, dass etwas plötzlich auftauche und wieder verschwinde, genau dasjenige, was das Sichtbare zugleich herstellte und wieder entzöge“]. Hiermit ist die zentrale „contrainte“ des Textes noch einmal explizit benannt: Die Bilder der Außenwelt sollen einmal kurz auftauchen und dann gleich wieder verschwinden; das solchermaßen ephemer Sichtbare soll Gegenstand des Textes sein.

Auf seiner Internetseite hat Bon eine Reihe von Informationen, Materialien, Bildern und sogar einen Film hochgeladen, welche sich auf Paysage Fer beziehen. Klickt man auf den Eintrag Paysage Fer, so öffnet sich eine Seite mit drei Rubriken:

(1) Paysage Fer | le film, le livre, et 52 photos inédites quand la ligne de train Paris-Nancy traversait toutes les villes… traces avec appareil jetable

Paysage Fer | der Film, das Buch und 52 unveröffentlichte Photos als die Zugverbindung zwischen Paris und Nancy durch alle Städte hindurch verlief… Spuren mit wegwerfbarem Apparat

(2) Paysage Fer | version d’étude pour projet hypertexte une version préliminaire du livre Verdier, pour celles et ceux qui souhaitent travailler texte, occurrences, en ébauche du projet hypertexte à venir

Paysage Fer | Studienfassung für Hypertext-Projekt eine Vorfassung des bei Verdier erschienenen Buches, für diejenigen, die sich eingehend mit dem Text und seinen Merkmalen befassen möchten, als Entwurf eines künftig umzusetzenden Hypertext-Projekts

(3) Paysage Fer | passer du livre au film textes complémentaires, journaux, relevés, entretiens

Paysage Fer | vom Buch zum Film ergänzende Texte, Tagebücher, Auszüge, Unterhaltungen

Vergleicht man das gedruckte Buch mit dem Internetauftritt, so fällt einem sogleich ins Auge, dass der Text im Internet bebildert ist – schon die drei Haupteinträge sind verbunden mit drei Photographien, die offenbar vom fahrenden Zug aus gemacht worden sind – und außerdem, dass ergänzend zu dem geschriebenen Buch ein Film entstanden ist, der auf der Webseite angesehen werden kann. Diesen 52-minütigen Film hat Bon zusammen mit dem Regisseur Fabrice Cazeneuve realisiert; er wurde 2002 erstmals auf Arte gezeigt. Während das Buch sich durch eine maximale Askese und Konzentration auf das geschriebene Wort auszeichnet, werden im Netz Text und Bild in unterschiedlicher Weise miteinander kombiniert. Durch die Hinzufügung von Bildern verändert sich die Rezeptionssituation fundamental. Wer den Text in Buchform liest, muss die beschriebene Welt ausgehend vom verbalen Text vor seinem inneren Auge visualisieren. Wer den im Netz von einigen punktuellen Abweichungen abgesehen wortgleich reproduzierten Text des Buches liest, hat die Möglichkeit, sich begleitend auch die Bilder oder den Film anzusehen. Durch die Kopräsenz von Text und Bildern, ergänzt durch weitere Materialien wie eine „présentation globale du projet“ [„Gesamtpräsentation des Projekts“] oder ein „document de repérage des éléments filmiques selon l’heure précise du train“ [„Dokument zur Auffindung der Filmelemente gemäß der genauen Fahrtzeit“] entsteht ein multimodaler Wahrnehmungsraum, der, bedingt durch die Struktur des Mediums Internet, zu einer ‚zerstreuten‘ Rezeption einlädt. Während die Lektüre eines Buches nur durch Fokussierung möglich ist, kann man sich auf einer Internetseite zunächst eine Übersicht durch Scrollen und selektives Lesen verschaffen und durch probeweises Anklicken von Links den Zugang zu weiteren Ebenen der Webseite finden.Wenn Sie neugierig geworden sind: Sie können das Buch hier bequem bestellen oder aber auch über eine örtliche Buchhandlung beziehen.

| Zum Autor |

| Thomas Klinkert ist ordentlicher Professor für Französische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a.: Literatur und Wissen, Literaturtheorie (insbes. Systemtheorie, Theorie der Fiktion) und Methodik der Textanalyse sowie Erzählliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts. Er hat Studien zu Dante, Marcel Proust, Samuel Beckett, Claude Simon, Jorge Semprún, Primo Levi, Paul Celan u.a. verfasst. |

Programmbereich: Romanistik