„Der Blick der Menschen auf paradiesische Verhältnisse ist sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft gerichtet“

Lieber Herr Renz, liebe Frau Rieger, liebe Frau Weitbrecht, der Paradiesgarten aus der Bibel ist uns allen ein Begriff, und wir haben sofort bestimmte Bilder vom irdischen oder auch vom himmlischen Paradies im Kopf. In Ihrem Werk werden Paradiesvorstellungen aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit betrachtet. Welche signifikanten Unterschiede gibt es zwischen diesen Zeitaltern?

Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht: Das Paradies ist für uns heute ein Ort der Erfüllung von Wünschen, die ganz unterschiedlicher Art sein können. Auch im Mittelalter sind die mit dem Paradies verbundenen Vorstellungen divers, doch sind sie von christlichen Zuschreibungen geprägt und bilden daher einen verbindlicheren Motivkomplex, als wir ihn heute vorfinden.

Sie sprechen in Ihrem Band in Anlehnung an Hans Blumenberg von der „Arbeit am Paradies-Mythos“. In der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literatur begegnen wir verschiedenen Konzepten vom Paradies, je nachdem, ob es sich um religiöse oder weltliche Texte handelt. Können Sie unseren Leserinnen und Lesern dazu ein wenig erläutern?

Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht: In der mittelalterlichen Überlieferung treten mindestens drei Darstellungsweisen des Paradieses recht klar hervor: Eine schließt an den Paradiesgarten der Genesis an, eine weitere nimmt Merkmale eines kommenden Idealortes, des Himmlischen Jerusalem, auf und eine dritte entwirft schließlich Orte, die an den beiden anderen orientiert sind, aber von Menschen erschaffen wurden. Daher stehen letztere immer im Verdacht, das Paradies lediglich zu simulieren oder Ausdruck menschlicher Hybris zu sein; es gibt aber auch positiv besetzte menschengemachte Paradiese.

Die Beiträge unseres Bandes zeigen zwar, dass es bei den Paradiesdarstellungen der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit gattungsspezifische Unterschiede gibt, etwa zwischen religiösen Texten, wie Gebeten oder Legenden, und weltlichen Erzählungen, etwa höfischen oder Liebes- und Abenteuerromanen. Die Paradiesvorstellungen lassen sich anhand der Gattungen jedoch nicht trennscharf unterscheiden, vielmehr werden die drei Paradies-Typen miteinander verschränkt. Daher fragen die einzelnen Beiträge des Bandes nach der Spezifik der jeweiligen Paradieskonfiguration. Paradiesische Orte werden hier auf je eigene Weise entworfen, in diesem Sinne ist die Formulierung von der fortgesetzten Arbeit am Paradies-Mythos zu verstehen.

Sie haben die unterschiedlichen Formen, die paradiesische Orte annehmen können, schon kurz angesprochen. Können Sie das noch etwas ausführen? Wie unterscheidet sich das Himmlische Jerusalem vom Irdischen Paradies? Sind hier wörtliche oder übertragene Bedeutungen gemeint?

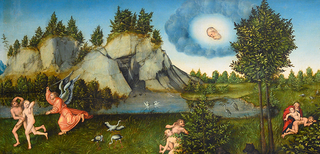

Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht: Für Vorstellungen vom Paradies ist im christlich geprägten Mittelalter der zweite Schöpfungsbericht der Genesis mit der Schilderung der Ereignisse um Adam, Eva, die Schlange und den Apfel im Paradiesgarten von Bedeutung. Daraus entwickelt sich seit dem frühen Christentum die Vorstellung von einem idealen Ort, der immer noch auf dieser Erde aufgefunden werden kann, Sterblichen aber in der Regel verschlossen ist: das Irdische Paradies. Ein paradiesischer Ort, der am Tag des Jüngsten Gerichts den Menschen schließlich offenstehen wird, das Himmlische Jerusalem, wird in der Apokalypse des Johannes beschrieben. Beide Orte unterscheiden sich in räumlicher, vor allem aber in zeitlicher Hinsicht: Während das Irdische Paradies auf eine vergangene, unwiederbringliche Zeit vor dem Sündenfall verweist, stellt die Vorstellung vom Himmlischen Jerusalem einen kommenden Idealzustand in Aussicht. Der Blick der Menschen auf paradiesische Verhältnisse ist also sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft gerichtet.

Dass das Irdische Paradies im Mittelalter geografisch lokalisiert wird, deutet darauf hin, dass der Schöpfungsbericht wörtlich verstanden wird. Tatsächlich gibt es seit dem frühen Christentum ein Nebeneinander von wörtlichem und übertragenem (oder allegorischem) Verständnis der biblischen Erzählungen. Im einflussreichen Genesis-Kommentar des Augustinus erhält das wörtliche Verständnis der Paradiesgarten-Episode im Mittelalter eine gewisse Präferenz, woran sich die Entschlüsselung seiner übertragenen Bedeutung(en) anschließen kann.

| Auszug aus dem Beiheft zur Zeitschrift für deutsche Philologie „Paradiesgemeinschaften“ | 28.10.2024 |

| Das Paradies auf Erden: Religiösität und Weltlichkeit in Minnereden | |

|

Dass viele Menschen bei dem Wort „Paradies“ an einen friedlichen grünen Garten voller Pflanzen und saftiger Früchte, durchzogen von einem plätschernden Flusslauf, bevölkert mit singenden Vögeln, denken, liegt auch an den Bildern, die in der Antike vom <em>locus amoenus</em> und im Mittelalter vom Garten Eden geprägt wurden. Das Paradies als Sehnsuchts- und Wunschort besteht weiter fort, auch wenn sich die konkreten Vorstellungen mit der Zeit wandeln. mehr … |

Der Band ist in drei große inhaltliche Sektionen unterteilt: 1. Räume; 2. Zeiten;

3. Gemeinschaften. Was verbirgt sich hinter dieser Dreiteilung?

Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht: Wir sind bei der Konzeption des Bandes davon ausgegangen, dass Darstellungen von paradiesischen Orten durch die schon angesprochene Unterschiedenheit dieser Orte vom diesseitigen Erfahrungsraum der Menschen die Möglichkeit bieten, mit vertrauten Vorstellungen von Raum, Zeit und Gemeinschaft zu experimentieren. In der Mehrzahl der Fälle zeichnen sich paradiesische Orte durch Besonderheiten hinsichtlich aller drei Aspekte aus. Daher können die Beiträge zu unserem Buch auch stets den beiden anderen Begriffen zugeordnet werden. Wir haben die Beiträge danach geordnet, was uns das zentrale Merkmal des jeweils analysierten paradiesischen Ortes zu sein schien, möchten aber andere Zuordnungen nicht ausschließen.

Der Titel Ihres Sammelbands „Paradiesgemeinschaften“ deutet darauf hin, dass auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle in den Paradiesvorstellungen spielen. Schon in der christlichen Exegese wird der Garten Eden als Ursprung menschlicher Gemeinschaft thematisiert. Was macht diese Gemeinschaften so besonders und wie prägen sie die paradiesischen Orte?

Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht: Die biblische Episode vom Garten Eden erzählt von der Herausbildung menschlicher Gemeinschaft in einem grundlegenden Sinne: Adam ist bereits von Pflanzen und Tieren umgeben, bekommt aber zusätzlich Eva an die Seite gestellt, damit er nicht für sich bleibt. Auch wenn gemäß christlicher Vorstellung nach dem Sündenfall die Lebensverhältnisse der Menschen auf der Erde ganz andere sind als zuvor im Paradiesgarten, ist die Episode immer wieder herangezogen worden, um grundlegende Aspekte der menschlichen Gemeinschaft zu legitimieren und zu erläutern, zum Beispiel das Sakrament der Ehe.

Freilich ist die Gemeinschaft im Garten Eden vergleichsweise klein und wenig komplex. Zu komplexeren Sozialverbänden und ihren Funktionsweisen ausgearbeitet werden Paradiesgemeinschaften insbesondere in den menschengemachten paradiesähnlichen Orten der mittelalterlichen Literatur. Hier geht es neben den idealen Lebensverhältnissen beispielsweise auch um spezifische Tugenden und ideale Weisen des Umgangs der Gemeinschaftsmitglieder miteinander. Hier zeigt sich, dass Darstellungen paradiesischer Orte zu einem Medium der Imagination des Sozialen werden können.

Zu guter Letzt: Gibt es so etwas wie ein generelles Muster von Paradiesvor- oder auch -darstellungen, das auch heute noch gilt? Mit anderen Worten: sieht unsere Vorstellung vom Paradies im Großen und Ganzen noch so aus wie für die Gesellschaft in Mittelalter und Früher Neuzeit oder ist diese Vorstellung überhaupt heutzutage obsolet?

Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht: Gegenwärtig wächst in den westlichen Gesellschaften das Bewusstsein dafür, wie stark der Mensch in die natürlichen Prozesse auf der Erde eingreift; in der Rede vom Anthropozän wird das besonders deutlich. In der Folge imaginieren wir nicht nur mögliche Konsequenzen der Zerstörung menschlicher Lebensgrundlagen, zum Beispiel in apokalyptischen und dystopischen Entwürfen der Literatur. Vielmehr zeigt sich auch die Tendenz, den notwendigen Umbau unserer Volkswirtschaften, etwa die Umstellung auf erneuerbare Energien, zum Anlass zu nehmen, nach positiven Leitbildern für Veränderungen des gesellschaftlichen Miteinanders insgesamt zu suchen. Dafür können Paradiesvorstellungen noch immer einen Ansatzpunkt und eine Orientierung bieten – auch wenn wir uns die Ausgestaltung eines idealen Ortes vermutlich heute ganz anders denken als in der mittelalterlichen Überlieferung.

Lieber Herr Renz, liebe Frau Rieger, liebe Frau Weitbrecht, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Interview.

Sie möchten mehr über menschengemachte und himmlische Paradiese des Mittelalters und der Frühen Neuzeit erfahren? Hier können Sie den Band bestellen.

| Zum Herausgeber und den Herausgeberinnen |

| PD Dr. Tilo Renz ist Privatdozent an der Freien Universität Berlin; er habilitierte sich mit einer Arbeit zu utopischen Entwürfen des späten Mittelalters und hatte Gast- und Vertretungsprofessuren an der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Universität zu Köln inne. Dr. Hannah Rieger wurde mit einer Arbeit zu spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tierepen promoviert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg. Prof. Dr. Julia Weitbrecht ist Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln und beschäftigt sich mit religiösen Textkulturen des Mittelalters. |

|

Paradiesgemeinschaften Raumzeitliche und soziale Aspekte von Paradiesdarstellungen in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit Herausgegeben von Tilo Renz, Hannah Rieger, Julia Weitbrecht Paradiesische Orte der Bibel wie der Garten Eden und das Himmlische Jerusalem haben im Mittelalter die Imagination angeregt und eine vielfältige Darstellungstradition ausgebildet, die bis in die Gegenwart nachwirkt. Der paradiesische Sehnsuchtsort bildet dabei einen konkreten oder ideellen Fluchtpunkt, der Reflexionen alternativer spatialer, temporaler wie sozialer Ordnungen hervorbringt. |

Programmbereich: Germanistik und Komparatistik