„Nichts weiter als ein ‚tintenloser Raum‘“

In jeder Handschrift zeichnet sich das Leerzeichen vor allem durch seine Absenz aus. Vermutlich bekam in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie jemand gesagt, er oder sie mache ein besonders schönes Leerzeichen. In der Editionspraxis sieht es dahingegen ganz anders aus. Über Länge und verschiedene Varianten des Spatiums kann man durchaus streiten. Johannes Guttenberg verwendete seinerzeit lediglich ein Maß für den Wortabstand: den Innenraum, die sogenannte Punze, des kleinen n. Mit der Verbreitung der Schreibmaschine veränderte sich dies. Heute können jegliche Textverarbeitungsprogramme den Wortzwischenraum variieren, beispielsweise um einen Text im Blocksatz zu formatieren.

Ursula Bredel hat den linguistischen Spezifitäten des Spatiums in ihrem neuen Einführungsbuch Das Schriftsystem des Deutschen. Graphetik – Graphematik – Orthographie – Erwerb ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem sie uns unter anderem erklärt, weshalb wir alle froh um die Einführung des graphischen Wortabstands sein sollten. Und das, obwohl dieses leicht zu übersehende (Nicht-)Zeichen noch gar nicht allzu lange existiert. Wir laden Sie ein, einen Blick in das Buch zu werfen:

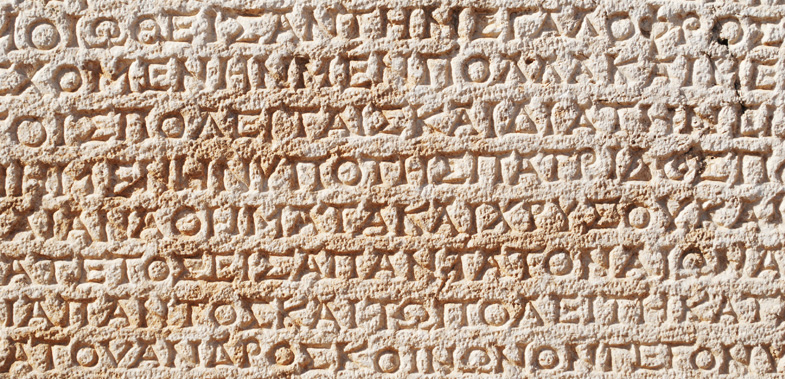

„Historisch handelt es sich um eine recht späte Erfindung: [Das Titelbild zeigt beispielhaft eine antike Inschrift ohne] eine strukturierende Nutzung des segmentalen Raums: Es handelt sich um die sog. scriptio continua, also eine Schreibung ohne Leerzeichen zwischen Wörtern. Die scriptio continua ist der scriptio discontinua, also der Schreibung mit Leerzeichen zwischen Wörtern, in Bezug auf die Lesbarkeit von Texten weit unterlegen, dies vor allem deshalb, weil Auge und Stimme nicht arbeitsteilig vorgehen können.

Beim Lesen bewegt sich das Auge nur scheinbar fließend durch den Text. Tatsächlich findet ein Wechsel zwischen Sakkaden und Fixationen statt. Sakkaden sind Sprünge, Fixationen sind Haltepunkte. Während der Sakkaden ist das Auge „blind“ (sakkadische Suppression), während der Fixationen werden Informationen aufgenommen. Dabei werden nicht nur die Buchstabenfolgen, die im unmittelbaren Fokus des Landeplatzes liegen, aufgenommen; vielmehr blickt das Auge während der Fixation nach vorn (parafoveale Vorausschau) und nimmt so optisch saliente Informationen auf (zum Beispiel Leerzeichen, Großbuchstaben, die ungefähre Länge des Folgewortes, Absätze …). Auf der Basis dieser Informationen wird die nächste Sakkade gesteuert, die in Texten mit scriptio discontinua, in denen Wortgrenzen sichtbar sind, etwa 8–10 Buchstaben umfasst.

In Texten mit scriptio continua sinkt die Sakkadenlänge auf 2–3 Buchstaben. Die Buchstaben müssen vom Auge einzeln „aufgelesen“ und in einem interpretativen Akt zu Wörtern zusammengefügt werden. Dabei dient die Stimme als Stützinstrument: Durch die Mitartikulation werden gelesene Buchstaben, Silben und Wortfragmente bis zu ihrer vollständigen Rekonstruktion im Arbeitsgedächtnis gespeichert, bevor sie zu Wörtern und größeren Einheiten zusammengefügt werden. Saenger (1997 [...]) spricht davon, dass der Leseprozess beim Lesen von scriptio continua- Texten in zwei Teilprozesse zerfällt: die lectio und die narratio. […]

| Das könnte Sie auch interessieren: nachgefragt bei der Autorin Prof. Dr. Ursula Bredel | 08.01.2024 |

| „Die zentrale Rolle der Schriftstruktur für das Lesen findet in der Schule praktisch keine Berücksichtigung“ | |

|

Das Schriftsystem des Deutschen ist seit der Mitte des 18. Jahrhunderts stabil, auch wenn sein Regelwerk bis heute immer wieder verändert wurde. Ursula Bredels neues Buch liefert uns Antworten auf alle Fragen rund ums Thema: Sie erklärt, weshalb die Rechtschreibreform von 1996 so viele verärgerte, wie man Kindern den Schriftspracherwerb erleichtern kann und inwiefern Schrift als Struktur und Kultur in einem gedacht werden muss. mehr … |

Das Leerzeichen befreit die Stimme von der Mitwirkung an der Wortidentifikation, die nun vom Auge allein übernommen werden kann. Die Stimme ist nun nur noch als subvokalisatorische Begleitbewegung des Kehlkopfs spürbar. Sie ist nicht mehr in die Konstruktion von Wörtern eingespannt, sondern begleitet die Konstruktion von Wortgruppen und Sätzen. Der physische Ausdruck der neu gewonnenen Arbeitsteilung zwischen Auge und Stimme ist die eye-voice-span, also die Distanz zwischen der Position, mit der das Auge beschäftigt ist, und der Position, mit der die Stimme befasst ist. Sie beträgt bei Texten in scriptio continua null, bei Texten in scriptio discontinua reicht sie über 2–3 Wörter. Das Auge eilt der Stimme voraus. Lectio und narratio können in einem Zug realisiert werden. Nicht zufällig also ist die scriptio continua nach der Erfindung des Spatiums relativ rasch verschwunden. Der Beginn der systematischen Nutzung des Leerzeichens und damit der Wechsel zur scriptio discontinua ist jedoch nicht völlig zweifelsfrei zu datieren. Saenger (1997) lokalisiert ihn in der Übergangszeit von der Spätantike zum Frühmittelalter, mit Ausgangspunkt in Irland. Die Erstversuche, das Deutsche zu verschriften konnten im 8. Jh. n. u. Z. also schon auf Vorbilder zurückgreifen. Dennoch gibt es bis ins Hochmittelalter hinein noch größere Experimentierphasen. […] [Busch und Fleischer] stellen in einer Untersuchung von deutschen Textzeugnissen aus dem 8. und 9. Jh. fest, dass verschiedene Schreiber das Leerzeichen selbst bei der Verschriftung desselben Textes unterschiedlich nutzten. […] Die Unterschiede zwischen verschieden ausgebauten Getrenntschreibungen in der von ihnen untersuchten Epoche sei darauf zurückzuführen, dass es Schreiber gebe, die die Getrenntschreibung „individuell nicht beherrschen“ […].

Empirisch gestützte Modelle zum Erwerb der Getrennt- und Zusammenschreibung ergeben verblüffende Übereinstimmungen zwischen Ontogenese und Historiogenese (Bredel 2006 […]): Kinder starten beim Schriftspracherwerb in der Regel mit der scriptio continua: Bei der Entdeckung des Wortzwischenraums widerstehen einsilbige, unakzentuierte Einheiten der Getrenntschreibung […]. Die Umstellung auf die Morphologie führt dann übergangsweise zur vermehrten Getrenntschreibung[.] Am Ende eines erfolgreichen Erwerbsprozesses steht nach einer langen Experimentierphase eine ausbalancierte Nutzung morphologischer und syntaktischer Hinweise für die Worttrennung“.

Möchten Sie mehr erfahren? Das Buch können Sie bequem hier bei uns bestellen oder aber über jede Buchhandlung beziehen.

| Die Autorin |

| Prof. Dr. Ursula Bredel ist Professorin für deutsche Sprache und ihre Didaktik in Hildesheim. Sie forscht und lehrt seit über 25 Jahren zur Schrift- und zur Schrifterwerbstheorie. Bekannt geworden sind vor allem ihre Arbeiten zum Interpunktionssystem des Deutschen sowie ihre Modelle zum Erwerb der Wortschreibung. Als Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung trägt sie zur Weiterentwicklung der Kodifizierung der deutschen Orthographie bei. |

Programmbereich: Germanistik und Komparatistik